展覧会で、街中で、“ザワメキ”を。長野発の「ザワメキアート」が障害の有無をこえていく(長野県)

地域や作家たちの「ハブ」になるような存在に

〜北アルプス国際芸術祭や信州アーツカウンシルと協力し、身近なアートを目指す〜

障害のある人が生み出す個性的な作品を、長野県では「ザワメキアート」と名付け展覧会を開催している。誰から教わったわけでもない独自の創作、作品への強いこだわり、ユニークで笑ってしまうような不思議な魅力。よくわからないけど、なんだか心がザワザワする。そうした「ザワメク」魅力を伝えようと、長野県では2016年(平成28年)からこれまで8回、101人の作家の作品を紹介してきた。「ザワメキアート展」を運営するザワメキサポートセンターの持田めぐみさんに、展覧会の背景や工夫、地域とのつながりについて聞いた。

ザワメキアート展のはじまり

「ザワメキアート展」はもともと東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、県内における障害者の文化芸術活動を促進するために2020年(令和2年)度まで5年期限で開かれる予定のものだった。しかし、事務局では一過性のムーブメントではなく継続を望む声が上がったことや、施設側から作品の著作権や販売・保管方法、人材育成などに関する相談が寄せられていたことから、2022年(令和4年)、県が立ち上げを計画していた「長野県障がい者芸術文化活動支援センター」の事業を受託。公募で選ばれたセンターの愛称「ザワメキサポートセンター」として生まれ変わり、「ザワメキアート展」を継続して開催している。

過去のザワメキアート展の様子(2016年度)

ザワメキアート展の特徴は、取材時の丁寧なヒアリングによって、作家の「日常」を伝えることなのだという。

持田 2016年〜2019年まで、ザワメキアート展は公募展を行っていました。一次審査を通った人たちの自宅や施設にお伺いして取材をするというのが特徴で、作品のほかに、その人の生活とか、人となりとか、どんなエピソードがあったとか。大体50人ぐらいが毎年一次審査を通って、実行委員や支援者の皆さんと手分けして取材をします。そして、今度はそれを持ち寄って、審査会でみんなでプレゼンし合うんです。もうそれが毎年白熱して。その人の生い立ちとか人柄、好きなこと、制作スタイルとかを、一人一人がワーッと喋って。そんなプレゼンを50人分。取材した人たちは思いが強くて、時間をオーバーするので、審査員はもうぐったりです。でも、それが楽しい。そんな審査会を経て、毎年20人が入選していました。2021年(令和3年)のまとめ展を経て、2022年にセンターに変わったタイミングで、毎回“テーマ”を決めた企画展として開催しています。公募展時代から大切にしている取材は引き続き行っています。

審査会の様子

丁寧なヒアリングは作品のキャプションやパンフレットで活かされた。

北アルプス国際芸術祭とのコラボレーション

2024年の「ザワメキアート展」は伊那市と大町市で開催された。今回は大町市で3年に一度開かれる、県内最大級の国際芸術祭「北アルプス国際芸術祭2024」とコラボレーションし、コンセプトを統一。水・木・土・空をテーマに作家16人の作品が並んだ。タイトルは『ネイチャー イン アウト』。障害者による創作の内なる生命力を表現した。

持田 去年あたりから北アルプス国際芸術祭の事務局の方から「一緒に何かできませんか」とお声がけいただいていて。以前から芸術祭さんの存在は知っていたので、是非に、ということで、大町市で開催する流れになりました。「ザワメキアート展」ではこれまで出展してくれた作家さんの中から、テーマに合った方を選んで展示しました。

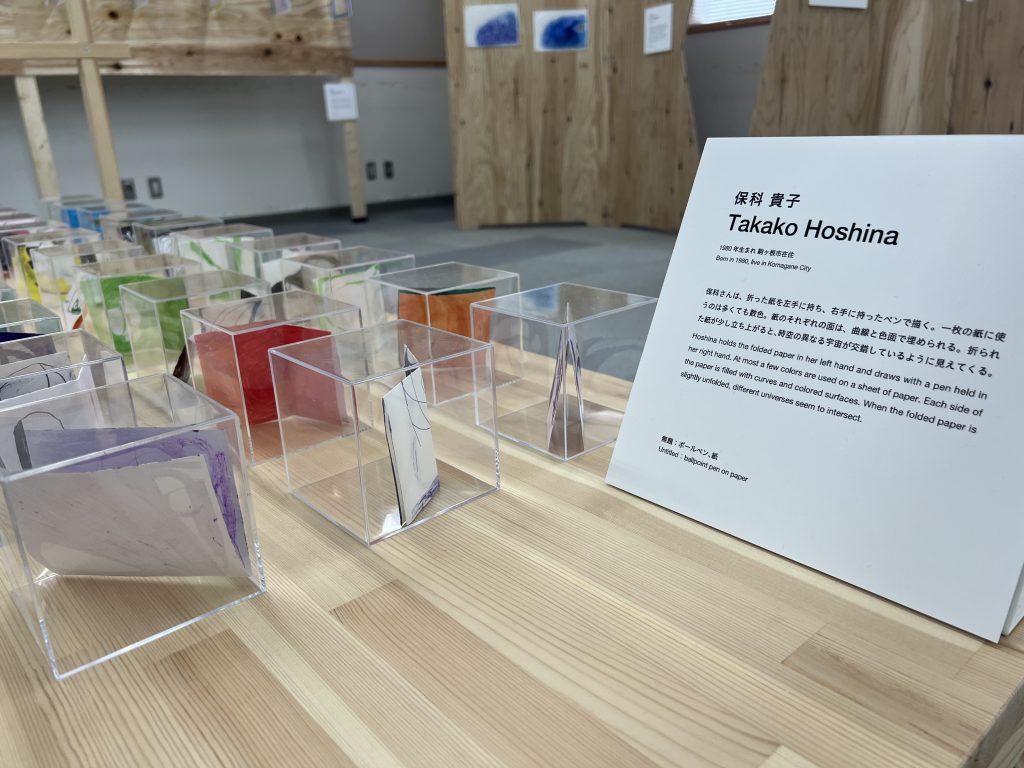

これまで美術館で開かれることの多かった「ザワメキアート展」だが、今回はバリアフリーを考慮し、大町市のコミュニティセンターである大町市総合福祉センターで開催。センターにとってチャレンジングな取り組みだったという。

大町会場の展示の様子。バリアフリーを考慮したコミュニティセンターで開かれた。

持田 コミュニティセンターでやるにあたって、壁がない、という問題がありまして。展示用の壁がないことをうまく考えて展示しなくてはと。でも作品の良さを生かすために、視点を低めに作ったり、什器も工夫して。座ってゆっくり眺めていらっしゃる方も多くて、「展示の仕方がいいですね」との声をよくいただきました。あとは、やってくる人が美術館好きとかではなくて、今まであまりこういうのに興味がなかった人も、コミュニティセンターに来たついでにふらっと入ってくれる場所ではありますね。地元のお父さんと「大浴場に行った後に見に来てくださいね」という会話をしたり、サークルの集まりがある人たちも、終わった後に見に来てくれたりとか、気軽に入ってきてくれるのが嬉しかったです。

館内は靴を脱いで上がるホールのため、展示の仕方も工夫。座って間近で眺められる背の低い展示など、ゆったりと作品を楽しめるように工夫されていた。

展示会場の窓からは北アルプスから続く山の丘陵が見える。

障害のある人と一緒に「北アルプス国際芸術祭」を

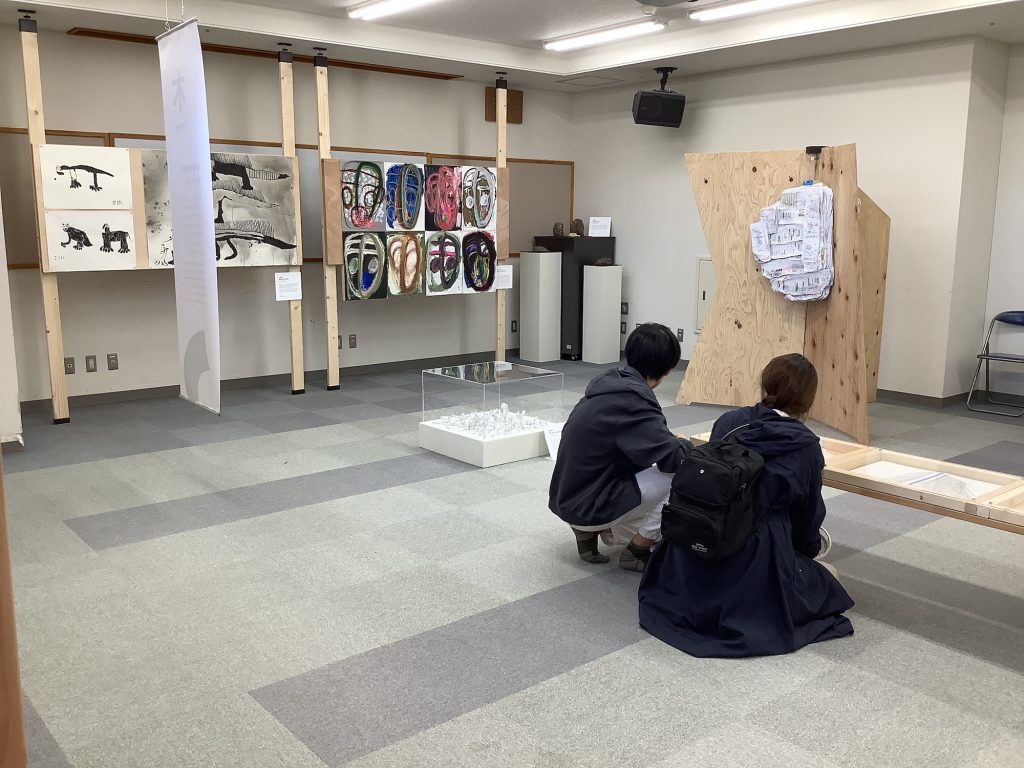

コラボレーション企画としては、障害のある人と一緒に「北アルプス国際芸術祭」を巡るモニターツアーも開かれた。こちらは県内の文化芸術活動の担い手を支援するために設立された「信州アーツカウンシル」の発案で、ザワメキサポートセンターが協力・連携し、移動距離の長い芸術祭巡りでの課題や発見を共有した。

ツアーの前にはアーツカウンシル職員が全ての作品を鑑賞し、段差の有無や入口の広さ、通路の状態などの環境面のほか、展示会場の暗さや音の有無など、作品に関する要素も確認。障害者やその家族にとって楽しい体験になることを第一に、ツアーのしおりを作ったり、無理のないゆるやかな進行にしたりするなどの心がけをした。

モニターツアーの様子

持田 私もツアーに参加しましたが、皆さんが本当に楽しんでくださって。ツアーでの気づきや感想はレポートにまとめて、国際芸術祭のインフォメーションなどで配布されています。一般の方にも知っていただく機会になればいいなと思います。

レポートでは障害者が作品を鑑賞する上での「鑑賞支援」や「合理的配慮」について触れたほか、「作品を見てみたい」と、本来苦手な暗がりの部屋に入ることができた少女や、段差を超えることができた車いすユーザーのエピソードも紹介され、「アートを楽しむ」ことの大切さも伝えていた。

「ザワメキアート」が街中にも飛び出す。地元とのコラボレーションも

大町会場では、より身近な場所でも作品に出会ってもらおうと、街中での展示「ザワメキ・キャラバンin大町」も同時に開かれた。市街地のメインストリートである商店街を中心に、銀行やカフェ、フィットネスクラブ、アーケード街、物産館など、8つのスポットで作品を見ることができた。さらには、キャラバンに関連して商店街のレンタルスペースを使った「ふくしマルシェ」や「ワンデイカフェ」なども開かれ、5つの福祉作業所が参加して雑貨やフードが販売された。

街中での展示「ザワメキ・キャラバンin大町」の様子

持田 協力していただけるお店は自分たちで一軒一軒交渉しながら。土地勘がなかったので、最初はどこに何をお願いしたらいいのかも分からず苦労しました。ですので、分からないことは聞いたり、お願いしたり、甘えたり、という感じで、どんどん中に入っていきました。そうすることで自然と密接に関わることができるようになった気がします。「カフェをやりたいね」となったときに、社協さんに「素敵なカフェをやっている、そういう事業者さんはいないですか」と聞いたら「あるよ!」と教えていただいたり。銀行での展示は北アルプス国際芸術祭の方からご紹介で繋いでいただいたりとか。私たちはアートのことは分かるけれども、地元のことは分からない。地元のことは、地元の人に聞いて、時には頼ったり、お願いしたり、というやり方をしたのが良かったかなと思います。ただ、やはり多くの人が関わるので説明不足での行き違いはありました。初めの説明は丁寧にしなきゃいけない、という反省があるので、今後に生かしたいです。

さまざまな苦労があった中でも、持田さんたちが大切にしていたのは「地元の人たちを巻き込むこと」。持田さんには手応えもあったという。

持田 地元の人たちと一緒に何かをすることで、キャラバンが一過性で終わらないように、「次は自分たちでやってみよう」と思えるようなきっかけになればいいと思いました。実際にうれしい声も上がってきていて、例えばふくしマルシェでは、5つの事業者さんが集まったことで情報交換や交流もあったようで「こうやって大勢で集まることが今までなかったので、これからも続けていきたいよね」という言葉をいただきました。

キャラバンを通じた作家同士の交流の様子も見られた。今回、街中で展示された作品の中には、地元のアーティスト淺井真至氏と大町市の共同作業所「がんばりやさん」がワークショップで共に制作したコラボレーション作品もあり、共同制作の場も設けた。

ワークショップには市民のほか「がんばりやさん」メンバーも参加した

持田 「がんばりやさん」のメンバーがデザインした、さまざまな形の動物のピースに、色をぬり、絵をかいて、オリジナルの動物の群れを作るというものです。淺井さんは障害のある人の芸術文化活動にもご興味があるようで「こうやって一回繋がることができたから、これからも一緒に何かできたらいいね」という話になっていると聞きました。地元のアーティストさんとのグループも作られているようで、この先、ほかのアーティストさんとも色々と広がりがあるかもしれない。本当に小さなきっかけですけれども、「ザワメキ・キャラバン」が終わった後も自分たちで進んでいけるような、そういうきっかけを作るお手伝いがもしかしたらできたかもしれないと思って、これからの大町の皆さんの活動が楽しみです。

「ザワメク」作品を届けつづける

そうした手応えも得た中で、ザワメキサポートセンターの今後の役割についても聞いた。

持田 今回の大町での取り組みは、「ほかの地域でも同じような形でいろいろと展開できるんじゃないか」と思えるものでした。地元の人との関わり方も今回やったことで、こうやっていけばいいのかもしれない、というのが何となく分かってきたので、すごくいい経験でした。同時期に色々なことをやらなきゃいけなくてとても大変ですが、得るものも大きいですね。

地元の商店や、福祉施設、作家たち。さまざまな主体との関わりはもちろん、それらをつなぐハブとしての役割も期待されるセンター。最後にこれからの目指す姿を聞いた。

持田 最終的には、障害のある人もない人も一緒に参加している展覧会が目標だよねという話をしています。一番初めに立ち戻るというか、何か心がざわざわするような作品を探して、展示していたっていう経緯があるので、やっぱりそこに戻るのかなという気はします。これからもその感覚は大切にしたいですね。

2024年11月

取材・文:丸山 裕理

持田 めぐみ

社会福祉法人長野県社会福祉事業団 長野県障がい者芸術文化活動支援センター(ザワメキサポートセンター)主事

長野県長野市生まれ。成安造形短期大学造形芸術科美術コース日本画クラス卒業。武蔵野美術学園造形芸術科日本画専攻修了。

2017年からセンター前身のザワメキアート展実行委員会事務局へ、2022年ザワメキサポートセンター設置に伴いセンタースタッフとなる。美術系学校出身のスキルを活かし業務を行っている。