アートの生まれる場の魅力を、世の人々に知ってもらうために活動の輪を広げていく(徳島県)

〜デザインの思考をもって企業と協働し、発表・交流の場を作る〜

徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターは、徳島県社会福祉事業団が県から委託を受ける形で2018年(平成30年)に設置された。県の事業を引き継ぎつつ、ギャラリーでの個展、全国公募「Tシャツデザイン展」、「障がい者アーティストの卵」発掘展・巡回展、「みんなのはっぴょうかい」、音楽療法体験など、幅広い事業が展開されている。今年度はこれまで個別で開催してきた事業を結集するかたちで「みんなの創造フェスタ-2025とくしま障がい者芸術・文化祭-」として2月に同時開催する予定で、誰でも参加できるディスコやマルシェなど新たなコンテンツも加わる。何しろどの事業もプレイヤーが多彩で、賑わっている。

みんなの表現の場を作り、交流を促したい

支援センターが入居する徳島県立障がい者交流プラザは、徳島県社会福祉事業団等が指定管理を行う施設で、障害のある人の社会参加を促進するための相談支援、交流の場づくり、情報提供を行う拠点となっている。施設内には、アートワークルームなどの貸館スペースの他に、一般の方も使える体育館や温水プール、録音編集室や点字印刷室まである。県内の福祉団体の事務局も集まっており、館内を一周すると気軽に声を掛けて回れる。複数の団体と自然に顔の見えるコミュニケーションができていることがまずこの支援センターの強みの一つと言っていい。

徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターは、視聴覚障がい者支援センター兼務の所長西條美鈴さんと元々美術教師であった常勤の総括専門企画員の西木正さん、音楽活動もしている非常勤スタッフの3人体制。

西木さんは美術大学を出てアパレル業界で働いた後、地元徳島の高校で美術を教えることになった。支援学校なども経験して定年退職を迎えたが、その後、教師時代の友人から「支援センターの職員を引き受けてくれないか」と声がかかった。

センターのスタッフとなって2年目に、西木さんが障害のあるアーティストの活動に強く惹きつけられるきっかけになった出来事がある。ある時、社会福祉協議会の職員の方が「見てもらえませんか」と何枚かの絵を見せにやって来た。クレヨンで描かれた朴訥とした作品で、当時の西木さんには、魅力はあるがどう評価したらいいのかよく分からなかった。

しかしその後、精神障害のある作者の自宅を訪問する機会を得る。創作の現場である自宅は決して恵まれた環境ではなく、ご本人と言葉を交わしてみても話題が横道に逸れては、作者の語る創作物語のようなものに迷い込んでいく。その人は、散らかった部屋の隅で、毎日途切れることなく黙々とクレヨンの絵を描きつづけている。職場に戻って改めてその人の作品を見ると、作者の日課であり生活そのものの軌跡であるとも言えるその絵が、素晴らしいものに感じられた。

「これって何だろう…」

それをひとつのきっかけとして、西木さんは、障害者との様々なかかわりから生み出されるアートの魅力に憑りつかれた。

公募展で優れた作品を審査することと、「選ばない」こと

支援センターが毎年実施している様々な作品の募集・展示事業では、それぞれの事業の位置づけに応じた厳正な表彰作品の選定に取り組んでいるが、一方で西木さんは「選ばないこと」も大切だと考えている。

例えば、徳島県内在住または徳島県出身の障害のある人なら誰でも作品を作って応募できる「障がい者アーティストの卵」発掘展。2016年(平成28年)の第1回から毎年優秀な作品を選定していて、昨年は13の受賞作品が阿波銀プラザ等で別途展示されたのだが、すべての応募作品131点を徳島県立近代美術館1階ギャラリーに展示した。また、全国公募「Tシャツデザイン展」では、審査員が応募されたTシャツのデザイン案の中から優秀賞・入選作品を選定し、商品化を行っている。商品化されていないものについても、公募で集まった原案については全て展示を行う方針である。第4回目となる今年は559点の作品が2ヶ月に渡り交流プラザのギャラリーに並んだ。全国公募「Tシャツデザイン展」の優秀賞受賞者が利用する福祉施設のスタッフから、「うちの施設がデザイナーと仕事できるとは思ってもみませんでした」と喜びの声が届いたことがった。福祉施設のスタッフの意識に変化が生まれているのも面白い。協働の機会を用意することで、支援センターの想定を超えてどんどんと活動の輪が広がり、事業に取り組むこと自体が福祉施設のスタッフを含めたプレイヤーの気づきに繋がり、学びの場にもなっているようだ。

「障がい者アーティストの卵」発掘展の様子

西木 表彰や商品化は活動を知ってもらうために大切なんですが、それぞれの人がその人らしくいるためには、表現ができる場所とちょっとしたお膳立てがある、ということが一番なんだと思います。

大学やデザイナー、企業を介して、思いもよらなかった繋がり、広がりが生まれている

西木さんは、教員時代、支援学校に4年勤めたことはあったものの、支援センターで活動を始めた当初は何から始めたらいいのか分からなかったという。初めは支援施設との付き合いが多かったが、福祉に関連する施設の間だけで周知を図っていても、どうしても限界がある。支援センターの活動をもっと知ってもらうためには企業との結び付きが重要だと考え、企業に話を聞いてもらうには手土産が要るだろうということで作品をデザインしたカレンダーを作成した。

西木 センターの役割として掲げている、支える、育てる、繋がる、発表する、広がるの5つの柱はどの支援センターにもあるものですが、これを見ているとどうしても福祉や芸術にかかわっておられる方々とのお付き合いだけに止まらなくて、大学の友人に相談したり、企業に協力を求めたりして話が広がっていく。周りから「どんどん墓穴を掘っている」と言われます(笑)。それでも、好きなことだけしかしてません。

教師時代の友人を頼って県内の大学にイベントの講師を依頼するなど、西木さんが元々持っていた繋がりが事業に活かされていくのだが、西木さんの思いもよらないところでこそ活動の輪が広がっていくことを実感した出来事がある。

支援センターが徳島県立障がい者交流プラザ内にあるギャラリーを県から引き継ぐことになり、毎年1回、個展をすることにした。初回は、「障がい者アーティストの卵」発掘展の第1回金賞受賞者の作品展。支援センターで声を掛けられるだけ掛けて回った。

そこに、アーティストの友人たちが社会福祉協議会でバスを借り上げて見に来られた。後日、バスツアーの話を聞いたアーティストの地元の喫茶店のご店主が「うちで個展をしたい」という話になり、喫茶店で個展が開かれることになった。その個展は好評を博して毎年開催され、さらに別の喫茶店でも開催されることになっている。予期していない広がりだった。

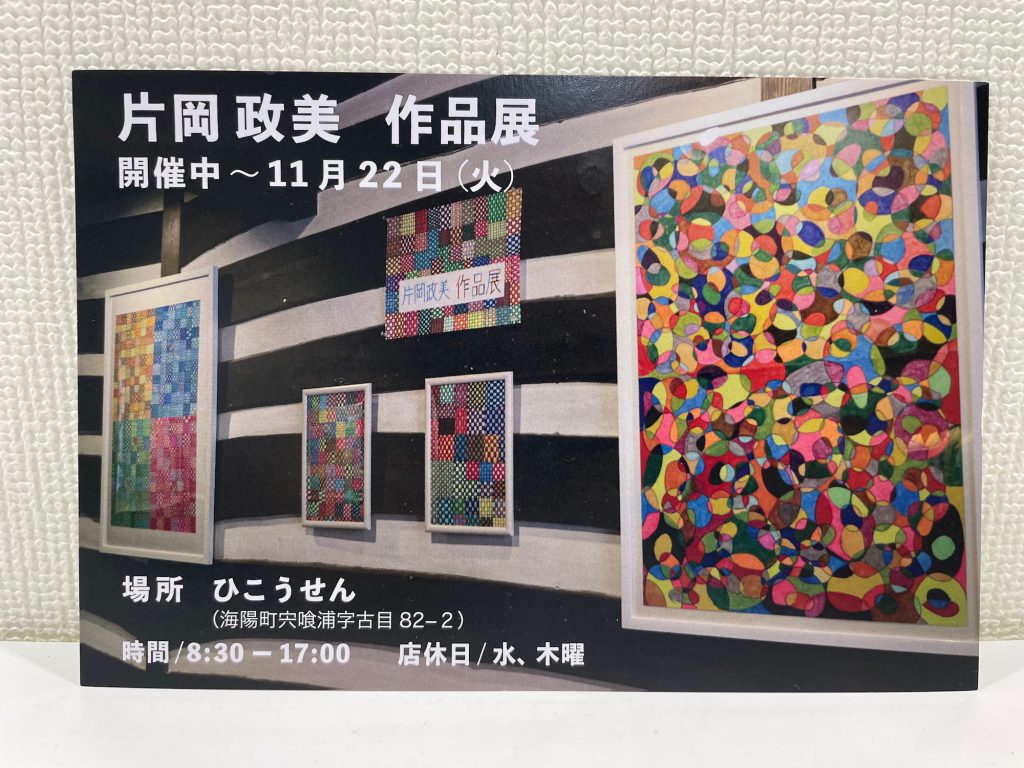

思いがけずアーティストの地元喫茶店で開催された個展の案内

このように事業の輪を広げていくために、さまざまな人を巻き込み、巻き込まれた人たちが自発的に次のステップを生み出してくれるような関係性づくりが念頭にあるという。全国公募「Tシャツデザイン展」で、選定された5点の優秀賞は、デザイナーなど県内で活動している5人のクリエイターとの協働によって商品化しているのも、そういった狙いからだ。他の事業でも、講師やボランティアを県内4大学の教員や学生に依頼している。支援センターとして、支援センター自体が事業の主体となるだけではなく、関係者が自然と、自発的に新しいしくみや事業を展開していくための中間支援こそが大切である。

舞台芸術のライブならではの生の力も感じてほしい

2022年(令和4年度)に始まった「みんなのはっぴょうかい」は、県内の障害のある人やそのグループによる楽器演奏、ダンスなどの舞台芸術の発表機会として実施されている。

西木さんは、演劇など舞台芸術は美術よりもハードルが高いと感じていたが、高校教員時代に短期の交流派遣でドイツの姉妹校を訪れた際に、音楽がもつ可能性を肌で感じる経験をした。学生と一緒に太鼓を叩いてリズムを作るワークショップに参加し、ライブならではの生の音の力によって、言語を超えて参加者同士が打ち解けることができると感じた。

音楽が人の身体や感情、人同士の関係性にポジティブな影響を及ぼすという体験をもとに、障がい者アート活動支援のためのワークショップである音楽療法体験の企画が生まれた。徳島文理大学との繋がりを活かして、講師に著名な音楽療法士を紹介してもらった。

音楽療法体験の様子

西木 音楽会で座っていられないお子さんがいますよね。全く演目について行けなくて、歩き出したりしてしまう。支援センターで開催した音楽療法のワークショップにもそんな子が参加していたのですが、講師の方はその子について行って、その子に合わせて演奏をしだしたんです。すると「真ん中」から外れたその子が今度は会場の「主役」になる。その前段の演奏はこういうシチュエーションに繋がるように仕組まれていたようにさえ見えたんです。すごいな、と。

支援センターが「みんなのはっぴょうかい」を始めることになったきっかけもまた、県内の福祉団体や交流プラザ利用者との顔の見える関係があったからこそだった。

西木 徳島県立障がい者交流プラザの貸館を利用して音楽をされている団体の方から、出演したかった舞台に申し込んだけど残念ながら出られなかった、というお話をお聞きしたんです。じゃあ、みんなが出られる会をやりましょう、ということになって。やると決まったら、タイトルはひらがながいいとか、チラシのデザインも優しい感じでとか、音楽のことは音楽活動をしているスタッフに相談したりしながら進めました。

みんなのはっぴょうかいで上演された舞台作品

発表会には徳島文理大学の学生ボランティアも参加する。若い学生のネットワークから活動のことが広がってくれることを期待するとともに、イベントに学生が来てくれると参加者が喜んでくれるのも大きい。

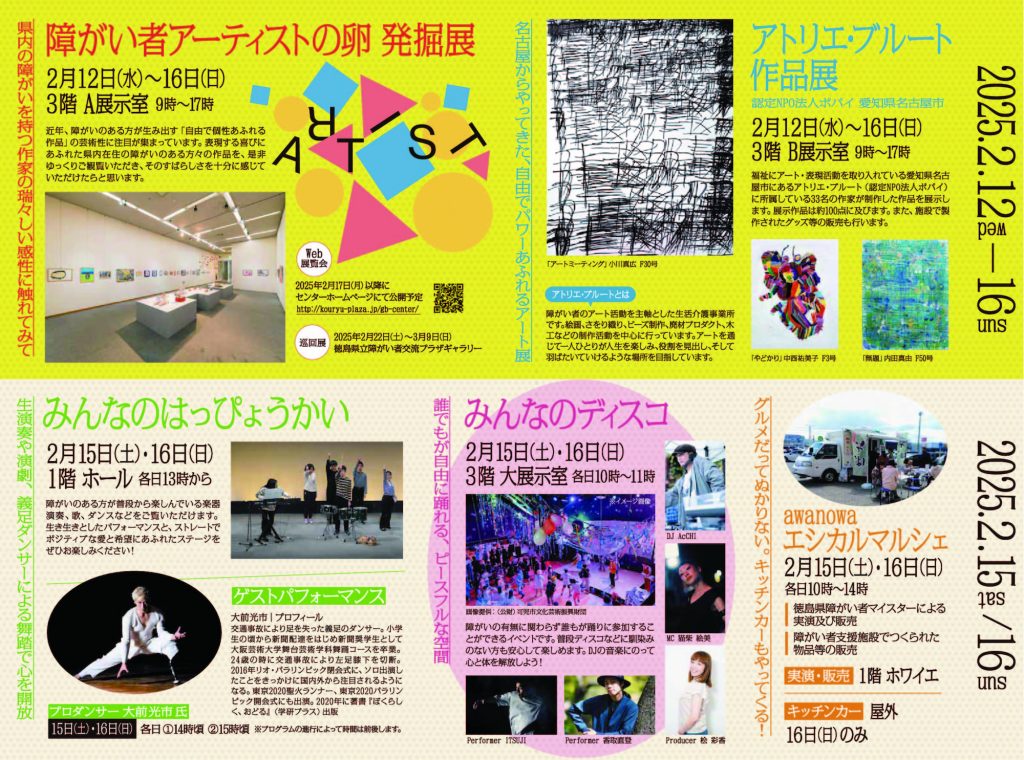

今年度はこれまで別々で開催されてきた「障がい者アーティストの卵」発掘展とみんなのはっぴょうかいを同時開催することにした。「みんなの創造フェスタ-2025とくしま障がい者芸術・文化祭-」と銘打ち、2025年2月にあわぎんホールで開催する。

みんなの創造フェスタ-2025とくしま障がい者芸術・文化祭-のチラシ

徳島県文化振興財団も主催に加わって支援センターとともに企画を進めており、財団との協働の中から、「障がい者マイスター」として徳島県が技術・技能を認定した作り手の手による菓子や小物などのマルシェや、誰でも参加できるディスコイベントというユニークなイベントもコンテンツに盛り込まれた。参加する人がさらに混ざり合うことで、喫茶店での個展のように、また次の何らかの繋がりのきっかけになってくれることを期待している。展覧会も発表会も、発表の機会を作ることは事業の第一歩であって、あくまで繋がり、広がりのきっかけ作りとして取り組んでいるという思いがある。

支援センターの大切な役割として、選ばずに全てのアーカイブを残していく

徳島県障がい者芸術・文化活動支援センターでは、知的財産権やNFT、ワークショップの開催ノウハウなどをテーマに「障がい者アート活動支援のためのワークショップ」を毎年開催し、継続した活動支援の土台作りにも取り組んでいる。幅広い広報の成果もあってか、最近はこれまで障害者とあまり関係をもってこなかった参加者も増えてきた。今後は、他の地域で活躍する障害のあるアーティストを講師として県内に招き、イベントを企画したいと考えている。

取材の最後に、西木さんが「大事にしてきたこと」として、改めて強調されたことがある。活動の記録・アーカイブだ。毎年の「障がい者アーティストの卵」発掘展は、アーティストの作品を発表する機会の一つだが、活動の記録の積み上げにも意味がある。全国公募「Tシャツデザイン展」でも、応募作品すべてを展示するだけでなく、作品一覧に漏らさず掲載して記録している。

西木 記録として残していくものも、うちで取捨選択しないことが大事だと思うんです。受賞者のデータベースだけでは、何か違う。出してくれた人みんなの生の記録を残しておきたいと思っています。

将来、事業を見返して今後に生かすためもあるのだが、それだけではなく、支援センターの活動指針と強く関連し合っている。生のデータの蓄積が、この地域の障害者の表現史となり、一人ひとりの障害者とのかかわりの中でアートの生まれる場がどのようなものであったかを物語る手がかりとなるということを見据えているのだ。

「障害者アーティストの卵」発掘展の記録

2024年11月取材

文:前田 拓人

西木 正

社会福祉法人徳島県社会福祉事業団 徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター 総括専門企画員

徳島県生まれ。日本大学芸術学部美術学科を卒業後、東京でのアパレル企業、デザイン事務所勤務を経て、徳島県立学校の美術科教諭、教頭として勤務する。2018年支援センター開設当初より専門職員として勤務し、2020年より現職。美術展、舞台芸術発表会、ワークショップ等の企画・運営などを行うなかで、障がい者アートの魅力を再認識する日々が続いている。徳島県「早寝早起き朝ごはん」呼びかけPOP審査委員。徳島県中学校美術作品展審査委員。