福祉現場の課題を踏まえ、継続的な芸術活動をサポート(岩手県)

福祉の視点から、日常に根付く創作活動を広げる

岩手県には、るんびにい美術館やルンビニー苑(障害者支援施設)を運営する社会福祉法人 光林会(花巻市)や、障がい者アートを様々な形で社会に提案するヘラルボニー(盛岡市)など、その先進的な取り組みで全国的に注目を集める法人がいくつかある。その中で障害のある人はもちろん、誰もが創作活動に取り組める裾野を広げようとしているのが、岩手県障がい者芸術活動支援センター「かだあると」である。名称の由来である「かだる」とは「参加する、集う」という意味の岩手の方言で、障がいの有無、創作の得意、不得意にかかわらず、誰もが等しく、個々の表現を楽しめる場や機会を広げていきたいという想いが込められている。

福祉の現場で培ったノウハウとネットワークを活かす

岩手県障がい者芸術活動支援センター「かだあると」を運営するのは、岩手県社会福祉事業団。本州一広い面積を擁する岩手県をカバーすべく、県央エリアを中心に県北、沿岸、県南エリアに拠点を持ち、障害者支援施設や児童養護施設、救護施設などを幅広く運営している社会福祉法人である。2016年に全国障がい者スポーツ大会が岩手県で開催された際に、県内作家の作品展等の記念イベントの事務局を務めたことをきっかけに、2018年度から岩手県障がい者芸術活動支援センター「かだあると」の事業受託がスタート。現在、運営は3人で行われており、お話を伺った事務局次長の與羽(よは)勝則さんもスタッフの加藤瑞己さんも、もともとは福祉の現場で働いていた職員である。

與羽 我々はアートの専門家ではありませんので、芸術分野に造詣の深いアドバイザーや協力委員会にサポートしてもらうなど、いろいろな人の力を借りて運営を行っています。そのベースになっているのが、母体となる岩手県社会福祉事業団で培ってきた運営ノウハウや経験であり、県内に張り巡らされたネットワーク。研修会やイベントなどの集客の面でも、事業団の申し込みシステムや情報網、福祉施設とのつながりを活用しています。

アドバイザーに名を連ねるのは、るんびにい美術館のアートディレクターを務める板垣崇志氏、作家の権利問題の関係から弁護士の松岡佑哉氏など。それぞれの専門分野で研修会の講師を務めたり、個々の相談に乗るなど、かだあるとの活動をバックアップしているという。また、運営面を支える「協力委員会」は県内の主だった社会福祉法人や支援学校の教育関係者などで構成されており、長年、岩手で福祉事業を展開してきた事業団ならではのつながりが組織体制にも反映されている。

與羽 我々がお手伝いするのは特別な才能を持った方々だけではなく、普段の日々の活動の一つとして芸術活動に取り組んでいる方々です。芸術のプロではなく、福祉の現場と地続きの我々だからこそ、できることがあるんじゃないかと思っています。

職員の加藤さん。専門家と連携しながら事業を進める。

事業所の実情に合ったプログラムをコーディネート

岩手県内でも少しずつ広がりを見せ始めている芸術活動支援だが、障害者施設や事業所の多くは日々の業務に忙殺され、なかなかそこまで手が回らないのが実情だ。実際に取り組んでいるところであっても、レクリエーションのバリエーションを求める事業所もあれば、利用者全員で取り組めるプログラムを求める事業所もあるなど、抱える課題も要望も様々である。

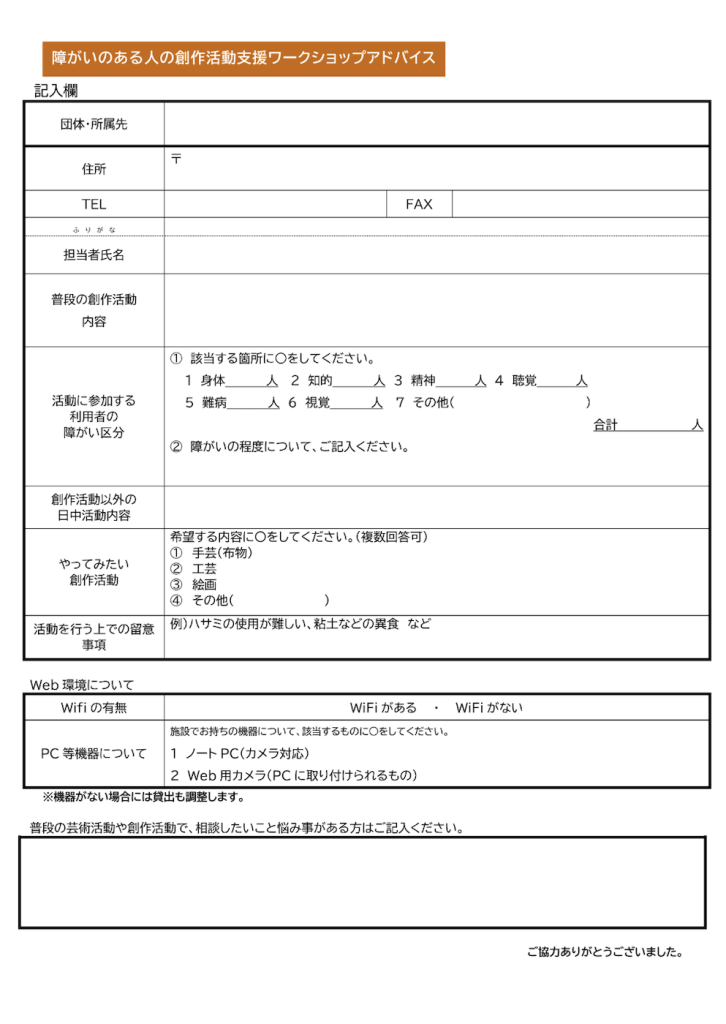

こうした状況を踏まえ、かだあるとでは、事業所・施設の課題を細やかにヒアリングし、創作活動プログラムの新たな提案や実戦に向けたアドバイスを行う「創作活動支援ワークショップアドバイス」を実施している。これは、複数の事業所を募って行うのではなく、一つの事業所に限定して、ヒアリング、講習会、実践、振り返り、成果報告まで、半年ほどかけて丁寧にコーディネートしていくのが特徴だ。

加藤 施設や事業所によって特徴も課題も全然違いますよね。複数を抱えてしまうと個々に合わせたプログラムを深めるのが難しいため、1箇所に絞った指導にしています。ヒアリングの段階では活動上の課題だけでなく、普段抱えている悩みだったり、事業所の様子や利用者さんの生活のことなども詳しく聞き取りします。というのも、事前にヒアリングシートに記入してもらうんですが、実際に現場に伺ってみるとシートには書ききれなかった話が結構出てきますし、シート上では見えなかった実情などが見えてきますから。講師の方には、ヒアリングの段階から同席していただいて課題を共有し、その上で事業所に合ったプログラムを開発してもらいます。最終的には、それを導入したことで生まれた成果までをフィードバックしていますので、講師の方も達成感を感じられるようです。

実際に使われているヒアリングシート

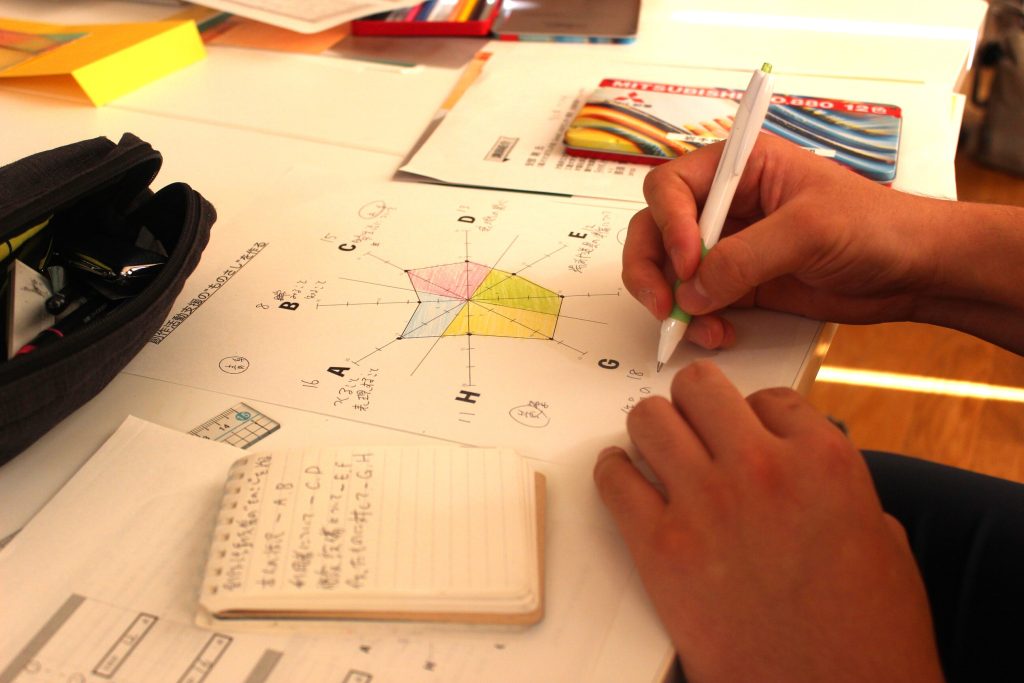

昨年度は、裂織(さきおり)に取り組んでいる施設が手を挙げ、みんなで関われるプログラムを作りたいという要望があった。裂織は細かく切り裂いた布を横糸に、木綿糸などを縦糸として織り上げる織物だが、講師は材料を切る工程に着目。トレーシングペーパーに横に切り込みを入れ、そこに裂いた紙を通していくことで、「裂織のような作品」を作り上げるプログラムを開発。これなら重い障害のある人や複雑な作業が苦手な人でも、「切る」「通す」という作業を通して作品づくりに携わることができる。このプログラムを取り入れた施設では、ワークショップアドバイスの後、さらに独自にアレンジを加え、プログラムのバリエーションを増やしたそうだ。

加藤 やって終わりではなく、反省点の振り返りや事業所の創作活動にどのような変化があったのかなど成果報告も行っています。利用者さんや支援者の変化やプログラムを工夫しているといったお話を伺うと、私たちもモチベーションが上がりますね。

個々の事業所の身の丈に合わせ、無理なく継続できるプログラムを開発する。普段の生活や利用者の様子からヒントを拾い、芸術活動につないでいく。このように丁寧なワークショップアドバイスは、福祉の現場をよく知る職員だからこそできるコーディネートと言えるだろう。

選ばず、壁を作らず、創作の喜びを一番に尊重する

與羽 私たちが主催する岩手県障がい者文化芸術祭は、誰でも応募できて、作品は全て展示するのがコンセプト。ですから、毎年これを励みに作品づくりをされている方もいますし、チャレンジしようと思って新たに応募される方もいます。特に絵画部門では、年々応募が増えていて、少しずつ裾野が広がっているように思いますね。

かだあるとが2017年から事務局を務める「岩手県障がい者文化芸術祭」は、32年の歴史を誇る県内でも古参のアートイベントだ。毎年300点以上もの作品が集まり、絵画を中心に、書道、写真、工芸、文芸と5部門がある[応募作品展]と、各部門の受賞者を表彰する[記念式典]、合唱や楽器演奏、ダンスなどのパフォーマンスを発表する[ふれあい音楽祭]で構成される。

他のイベントでは入賞作品のみ展示するケースもあるが、この芸術祭には展示基準のボーダーがなく、参加を希望する全ての人の表現を尊重するスタンスが貫かれている。音楽祭に至っては、障害の有無も関係ない上に、遠距離で移動が難しい人や重い障害で会場での発表が難しい人でも参加できるように、動画で発表できるステージも用意している。昨年は、残念ながら動画参加はなかったものの、発表に関わる壁を取り払う工夫が、ここにも徹底されているのだ。

この「岩手県障がい者文化芸術祭」の他にも、県内には「いわて・きららアート・コレクション」や「いわてアール・ブリュット巡回展」、「イーハトーブとっておきの音楽祭」など、他団体が主催する芸術・音楽祭が複数ある。かだあるとでは横の連携にも重点を置き、母体の社会福祉事業団や県とのネットワークを活用しながら、他イベントの告知や作家の紹介、ボランティアの派遣などもサポート。互いに協力し合うことで、障害のある人たちの作品発表の場や機会をさらに広げるとともに、他イベントに出展している施設にもリサーチしながら新たな作家の発掘にも力を注いでいる。

福祉の現場の声を拾って研修を企画する

先進的な取り組みを行っている施設や企業がある一方で、日々の業務に追われ、芸術活動に取り組みたくてもできないという事業所や施設は多い。そもそも芸術活動の重要性が十分に管理者等に認識されていない場合もあり、こうした温度差を解消し、機運を醸成していくことが目下の課題であるという。

加藤 現場の職員がいくらやる気になっても、上司がその気にならなければ創作活動への取り組みを充実させることはできません。そこで、意識改革を促すために管理者の方も対象とした研修会も企画していまして、創作活動を取り入れることでどんなメリットがあるのか、逆にどんな課題があるのかを一緒に考えるプログラムを実施しています。芸術活動に取り組むことが、決して難しいことではなく、もっと気軽に取り組めることなんだと伝えられればと思っているんですが…。

こうした管理者の方も対象とした研修の他に、事業所から相談の多い作家の権利保護の研修会や、先進事例を学べる研修会なども実施。岩手の実情や福祉の現場から出てくる要望に合わせた研修会を企画し、裾野を広げる努力を重ねている。

與羽 芸術活動を支援する研修会にしても、まだまだ受講者が少なく、もっと告知の工夫を考えていかなければなりません。芸術活動にしても特別なことを新たにやるのではなく、現場で行われている取り組みをレベルアップするなど、できる範囲で続けられる形をサポートしていく。福祉的支援の延長として芸術活動を捉えてもらえるように取り組みたいと思っています。障害のある方々が自己表現を通して喜びを感じてもらえることが、我々にとっても一番のやりがいですから。

アートも音楽も特別なものではなく、日常の延長上にあるもの。だからこそ、無理なく持続できるようにサポートしていく。福祉の現場に軸足を置いた取り組みは、障害のある人々にも支援する人々にも受け入れやすい寄り添い方なのかもしれない。

2025年2月

文:佐藤 利智子

與羽 勝則

岩手県障がい者芸術活動支援センター「かだあると」 センター長

岩手県一戸町生まれ。

児童養護施設・障害者支援施設での支援業務や法人事務局での勤務を経て、令和5年度から法人事務局次長、障がい者芸術活動支援センター「かだあると」センター長として勤務。社会福祉士。

加藤 瑞己

岩手県障がい者芸術活動支援センター「かだあると」 スタッフ

岩手県宮古市生まれ。

障害者支援施設、福祉型障害児入所施設での勤務経験を経て令和5年度から障がい者芸術活動支援センター「かだあると」のスタッフとして勤務。福祉現場で培ったノウハウを活かし、研修会やワークショップ、障がい者文化芸術祭などの企画運営を行っている。