もちよって、分け合って、またもちよる。3つの団体が運営する支援センター「こ・ふぁん」の取り組み(群馬県)

全国でも珍しい3団体による運営体制をたずねて

~蓄積した三者三様のノウハウを、中間支援の場で混ぜ合わせる~

2023年(令和5年)4月、群馬県障害者芸術文化活動支援センターこ・ふぁんが開設した。全国的にも珍しく、特定非営利活動法人工房あかね、特定非営利活動法人あめんぼ、一般社団法人 あったらいいなをカタチにの3団体が協力して事業を幅広く運営・展開している。

昔から県内で障害のある人の芸術活動の支援に力を入れてきた「工房あかね」、障害のある人の保護者が立ち上げた「あめんぼ」、福祉業界や教育機関の経験者も所属する「あったらいいなをカタチに」。活動地域も、内容も、成り立ちも異なる3つの団体が、どう関わりあって支援センターの活動を円滑に運営しているのだろうか。

特定非営利活動法人工房あかねの小柏桂子さんと朝岡研さん、特定非営利活動法人 あめんぼ野村裕子さん、一般社団法人あったらいいなをカタチにの多胡宏さん、こ・ふぁん支援コーディネーターの吉田征雄さん、群馬県障害政策課相馬義昭さんにお話をうかがううちに、それぞれのノウハウを持ち寄り、関係性のなかで有機的に動いていく、その活動のユニークさが滲んできた。

混ざりあうなかから次の展開が見えてくる

そもそもこの全国的にも珍しい3団体による運営体制は、どうやって生まれたのだろう。群馬県内では「こ・ふぁん」発足前から、県内5つのエリアごとにソフト的な拠点を置いて、障害のある人たちのアート活動をサポートするネットワークを構築できないか民間企業・福祉・アート関係者の間で検討が重ねられていた。

そうした土壌があるなか支援センター設立の話が持ち上がり、2022年(令和4年)の準備年から、県内でアートセンター的な活動を25年以上続けている工房あかねが事業を受託することに。その後、運営面のことを鑑みて、あめんぼ、あったらいいなをカタチにが加わり、現時点での体制となった。

特定非営利活動法人「工房あかね」は、1998年(平成10年)から障害のある人のアート活動をサポートしてきた。福祉施設を巡って障害のある人の作品を発掘していき、展覧会を開いていくうちに、知見が蓄積して作品展示の相談も寄せられるように。現在は高崎市でオープンアトリエスタイルの生活介護・就労継続支援B型事業所「ART・ON」を運営。こ・ふぁんでは、県内外とのネットワークの構築や、全体の事業設計などを主に担っている。

朝岡 準備年からこ・ふぁん事務局の吉田さんとともに、県内のステークホルダーのもとを訪れ、コミュニケーションを丁寧にとりながら、中間支援組織としてお手伝いできることはないか、説明を重ねてきました。

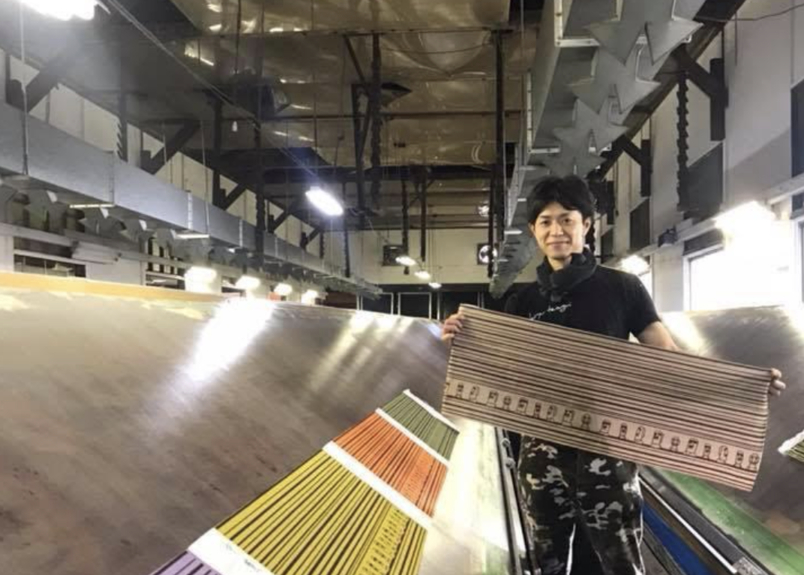

桐生市にある特定非営利活動法人「あめんぼ」は、障害のある人の保護者の集まりからスタートした団体だ。交流を軸に、ときには彼らが手がけたイラストをグッズ化することも。地域の伝統的な特産品である織物に図柄をデザインした浴衣など、ユニークなグッズ制作や展示販売会などのイベント経験も豊富だ。野村さんは、法人活動で得た手ごたえを、こ・ふぁんにも活かせたらと語る。

70年続く手捺染工房 桐生てぬぐい(平賢)と協業して生まれたてぬぐい製品

地元桐生で開催される「着物でファッションショー」の様子。作家がデザインした浴衣を本人や家族が着て赤絨毯を歩いた

野村 活動を始めて、表現することの切実さ・大切さをとても感じます。それを間接的にサポートできるこ・ふぁんの活動でも、どうやったら自分たちが感じている楽しさや充実感を味わってもらえるかを考えながら、イベントやワークショップなどを企画しています。

前橋市の一般社団法人「あったらいいなをカタチに」は、県内福祉法人の元理事長が3年前に立ち上げ、子ども食堂の運営のほか、アートや表現活動の楽しさをこどもから大人まで伝えるアートサポーター活動にも力を入れている。取材に応じてくれた多胡さんも、もともとは盲学校の校長先生を勤め上げたのち、アートサポーターとしてこの法人に参加している。

拠点で開催しているあかぎ山ろくおもちゃ図書館での一コマ。後ろには活動で生まれた作品が並ぶ

多胡 こ・ふぁんでは主に、支援職向けの人材育成を担当しています。先駆的なアートサポーターや福祉事業者をゲストに、手がけたものの著作権や知的財産権、そして商品化の方法などをレクチャーいただくことで、現場での表現活動支援の底上げを図っています。

また、支援センターの運営で欠かせないのが、立ち上げから深くかかわっている県の障害政策課の存在だろう。担当職員の相馬さんは、支援センターの設立運営にかかわる県の施策について、こう説明する。

相馬 新・群馬県総合計画の一環で、障害者の自立や社会参加を実現するためにアートというアプローチを浸透させるべく、支援センターの取り組みをサポートしています。群馬県は全国でも、支援センター発足は40番目と後発組。とにかく知ってもらうことに力を入れてきました。

2023年の支援センター開設の際には、記念シンポジウムを地元企業が後援するかたちで開催。「広がりのある展開をつくっていくためにも、多分野との接点づくりをサポートすることも県の役割ですね」と、相馬さん自らが、こ・ふぁんが主催するイベントへ積極的に足を運ぶことも多い。

2024年(令和6年)9月に開催した『2024赤城山ペイントワークショップ&ドラムサークル』は、(株)SUBARUと こ・ふぁんの共済形式で行われた

こうした3団体と県の“四人五脚”で、厳密に担当を分けずにそれぞれの蓄積をもちよることからこ・ふぁんの活動は実現していると、小柏さんは語る。

小柏 一つの事業所だけだと、そこにあるつながりだけじゃないですか。でも複数の団体のなかで相談を受けられたら、そこには、それぞれが活動してきて持っている人脈やノウハウ、様々なものがありますよね。それが、支援センターのなかで合わさったら面白いことになるんじゃないかと思うんです。

普段、高崎市・桐生市・前橋市と別のエリアで活動している3者。情報共有の機会を確保するために、月に1度、県庁に集まって対面でのミーティングを行っている。

群馬県庁32階のエントランスには、こ・ふぁんにゆかりのある作家たちの作品が並ぶ

この定例会議で話題に登るのは、こ・ふぁんの活動のことだけに留まらない。それぞれの近況や悩み、北関東周辺で起こっているトピック、様々な話題を持ち寄ってシェアしながら“ごちゃまぜ”に進んでいく。だからこそ、そのなかから多角的に次の展開が編み出されていく。

活動で蓄積したノウハウを中間支援に反映させるような動き方が「自然発生的に」起こっていく。それが、このこ・ふぁんの最大の特徴なのかもしれない。

鑑賞も、学びも、ネットワーキングもすべて一緒に。展覧会『DELICATO』

こ・ふぁんの特色が表れている代表的な事業、それが展覧会『DELICATO』だ。障害の有無にかかわらず、誰もがさまざまなかたちで芸術に触れられることをコンセプトにしている。2024年は9月20日~29日、10月4日~14日の2つの期間中、展示を中心に、ワークショップや講演、コンサートやパネルディスカッション、ダンスパフォーマンス、マルシェなど多彩なプログラムが行われた。

メインとなる公募展は、近隣で活動する作家のものや、障害のある人が手がけたものが、区別なく並ぶ。しかも今回は、従来の公募形式から飛び出して、作品を手がけた作家と支援者で、自ら設営から展示までを行うワークショップを会期中に実施した。

朝岡 今年は新たな福祉事業所が複数参加してくれたので、せっかくなら自らの手で展示する面白さを知ってもらおうと、もうひとつの美術館・学芸員の五味渕さんを講師に、レクチャー付きで一日かけて展示の準備をしました。作品を額装することや、効果的な飾り方まで専門的に学ぶ機会を設けたんです。

そこで学びを得るのは、ワークショップに参加する他の事業者だけではない。あめんぼのメンバーも参加し、そこでの経験が、別の出展時に制作グッズや作品の見せ方を考えるうえで、非常に役に立ったと話す。

アーツ前橋で行われたあめんぼの作品販売回の様子。これまでのノウハウを活かし、2025年(令和7年)4月より同所にてミュージアムショップ「shop amenbo」もはじまる

野村 私たちも、たまたま息子たちが描いた絵が身近にあっただけで、“親”でしかないんです。このワークショップを機に、彼らが描いた絵をアートとして扱う視点を身に着けられました。今ならこ・ふぁんのスタッフとして、作品をほとんど飾ることなく捨てている保護者にも「これは可能性を秘めているものなんだ」と、その意義を伝えられそうな気がします。

『DELICATO』は、様々な方法で芸術に触れられる「開かれた場」であると同時に、アートの担い手とアート活動を支援する人々の「専門的な学びの場」としても多分に機能しているようだ。

さらに、会期中には、近隣で行われている美術祭の実行委員長などを招いたパネルディスカッションも行われ、県内外のステークホルダーと意見を交換し合い、つながりを強めるネットワーキングの契機にもなっている。

相談支援も、人材育成も、ネットワーキングも。そして、企画する側も、学ぶ側も、すべてが地続きで「全部くっついている。そもそも分けられるものではないんです」と朝岡さん。一つの場に内包して、これまた“ごちゃまぜ”に行うことで、ひとつのカテゴリーに徹するだけでは出会えない、新しい発見や学びが巻き起こっていくのだろう。

人を巻き込む仕組みを整え、こ・ふぁんらしく届けていく

本格稼働から2年目を迎えたいま、こ・ふぁんが今後に向けて達成していきたい目標や見えてきた課題はあるのだろうか。中間支援としてさらに深く寄り添っていけるよう「福祉の専門家をセンターの活動に巻き込んでいきたい」と朝岡さん。

朝岡 例えば、レスパイトケア※専門の人がいれば保護者や介護者の休息という観点から、精神福祉士がいれば、精神障害のある参加者が特定のことで気分が不安定にならないよう、プログラム上でフォローができるかもしれません。イベントや展覧会は、非日常だからこそ、なにげないこともリスクにつながりやすい。だから、そこについて一緒に考えてくれる人を探したいですね。

※レスパイトケア……介護など、ケアを行う人が休息できるよう支援すること。レスパイト(respite)は休息、息抜きの意。

さらには地域のクリエイターや学生も、活動に巻き込んでいけたらと展望を語った。その一方で、複数の団体・事業者を巻き込んで協業する過渡期のなかで見つかる反省もあったと多胡さん。

多胡 毎回同じ会場で実施するわけではないので、バリアフリーの導線やだれでもトイレの場所、いざというときのための救護体制などが完璧ではないと思い至ることもありました。誰もが安心して参加できる場をつくるためにも、万全な体制について事前に検討しておくことも、今後の課題かなと思います。

場の心理的安全性やアクセシビリティについて整備して、こ・ふぁんに関わる人の幅が広がってくれば、きっとまた新しい展開が見えてくるに違いない。

しかし、その存在は徐々に知れ渡ってきているものの「まだこ・ふぁんの活動は県内に浸透しきっていない印象」と、相馬さんは述べる。県も活動普及の後押しとして、公式SNSやホームページで紹介するなど総力戦で臨んでいるが、中間支援としてさらに機能するために、今以上に存在を知ってもらうことが、これからの課題だ。

小柏 福祉事業所で働く現場のスタッフが、せっかくアートに興味をもってくれてもなかなか活動へ踏み出せない、そんなもどかしい状況の現場も多いです。でも「この人の作品をとにかく世に出したい!」という人が、一人でもいたら、その熱意で施設は動かせると思うんです。

そうした熱意のある現場の人々の拠りどころ、伴走する存在としてのポテンシャルを、こ・ふぁんは持っている。だがそれも、こ・ふぁんという中間支援組織がいるということを相手に届けてやっとスタートラインに立つことができる。

「こ・ふぁん」らしい届け方とは、いったいどんなものなのだろう。取材場所にもなった群馬県庁にあるカフェYAMATOYA COFFEE32では、こ・ふぁんとコラボした珈琲「こ・ふぁんブレンド」が期間限定メニューとして店頭に並び、カフェの空間には色とりどりの作品が多数飾られ、カフェを訪れる人々との自然な出会いを果たしていた。

県庁最上階にあるコーヒーショップとのコラボレーション

3団体がそれぞれの蓄積をもちよって、そこから支援センターとして有効な関わり方を見出し、次への展開を探っていく。この一杯の珈琲も、このカフェに飾られた一枚の絵画との出会いも、ある種、こ・ふぁんらしい届け方のひとつなのかもしれない。

2025年▼月

文:遠藤 ジョバンニ

小柏 桂子

NPO法人工房あかね代表

2002年NPO法人工房あかねを設立。

アート表現活動を通しての社会参加へとつなげていく事を目的に事業所を訪ね作家、作品の発掘を始める。また、定期的に作品展示会を開催する。アートパフォーマンスと作品展示を各地で行う。2013年障害者通所事業所「アトリエART・ON」を開所。アート表現活動を中心に支援を行い、現在38名が通所。定期的な展示発表の場をつくっている。2023年より群馬県芸術文化活動支援センターこ・ふぁんのセンター長を務める。

朝岡 研

NPO法人工房あかね理事 アトリエART・ON管理者

2011年まで都内で映像企画制作の仕事に携わる。介護離職でUターンし、2017年よりアトリエART・ONに勤務。2018年ぐんまアートサポートネットワークを企画提案。アートサポートの県でのあり方を考える場づくりを始める。群馬県芸術文化活動支援センターこ・ふぁんでは事務局を担当。

野村 裕子(写真左)

特定非営利活動法人 あめんぼ 代表

1968年桐生市に生まれる。S58群馬国体(あかぎ国体)器械体操個人総合優勝。現在はフラメンコスタジオを主宰し、ダンサーとして舞台活動や後進の指導に当たる。重度自閉症の息子りんたろう(29歳)が幼少の頃より描く表現に魅了され、彼のような障害者と呼ばれる人たちの存在や可能性、生きる意味を多くの人たちに伝えていきたいと、手元に渡る方法を模索。デザイナー金子義弘(あめんぼ初代代表)や吉田征雄と出会いあめんぼ活動が始まる。

あめんぼ主催のイベントや製品開発、2023年4月より群馬県障害者芸術文化支援活動センターこ・ふぁんのイベント業務をあめんぼメンバーたちと担っている。

吉田 征雄(写真右)

群馬県障害者芸術文化活動支援センターこ・ふぁん 事務局

1966年桐生市生まれ。防衛省、陸上自衛隊で映像制作部隊に7年勤務。その後帰郷し事務機器販売業に20年間営業マンとして従事する。 2015年任意団体あめんぼを野村裕子と設立。障害者アート支援活動を始める。2021年NPO法人あめんぼ設立。2023年4月より群馬県障害者芸術文化支援活動センターこ・ふぁんの支援コーディネーターとして県内各地の障害者アート活動支援に走り回る。現在まで陸上自衛隊予備自衛官として24年従事。2011年4月東日本大震災に於ける災害派遣に予備自衛官として初めてとなる招集を受け、福島県南相馬市への捜索活動に赴く。

多胡 宏

版画家。(一社)あったらいいなをカタチに アートサポーター

群馬県内の小学校、特別支援学校にて教諭、部主事、教頭、校長として勤務。定年退職後、群馬大学大学院教育学研究科に入学し盲学校美術科教育を研究。修了。ぐんまインクルーシブアート環境創造プロジェクト実行委員長。

相馬 義昭

群馬県健康福祉部福祉局障害政策課 社会参加推進係

障害がある方の芸術文化活動の推進や差別解消などの担当。アート作品の展示やドラムサークル(みんなで輪になって太鼓を叩くイベント)などを通じて、多くの人が笑顔になることにやりがいを感じている。障害の有無に関わらず、すべての人が幸福を実感できる社会を目指し、日々業務にあたっている。