地域のプレイヤーをつなぎ、オーダーメイドの場を創出。おおいた障がい者芸術文化支援センター(大分県)

〜文化団体が母体。長く先を見据える幅広い支援事業〜

2019年に開設されたおおいた障がい者芸術文化支援センター(以下「センター」)は、創作活動に関する相談支援、美術館での企画展や県内各所でのオープンアトリエの開催などを通した「創造・発表・鑑賞の機会の提供」を中心に、幅広い事業を扱う。現在はセンター長、2名の専門員と1名の事務員という体制で、母体となる(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団のリソースやメンバーのネットワークも駆使し、県内の福祉事業所や自治体、アーティストなどを細こまやかにつなぎ事業を展開している。その中でも特徴的な「アウトリーチ」の現場を取材し、横山 勝也センター長、専門員の立花 泰香さん、明石 百夏さんにお話を伺った。

創造体験を「届ける」、センターのアウトリーチ事業

12月の第2土曜日。大分市内「大分県立さくらの杜高等支援学校」へ伺うと、20名ほどの参加者たちが和気あいあいとした空気でワークショップの開始を待っていた。

希望する県内の福祉施設や支援学校などにアート活動の講師を派遣する「アウトリーチ」事業。この日は、障害者の余暇活動充実を図る2006年設立のボランティアサークル「ヨカたの(余暇を楽しく過ごそう)」が支援学校を会場として月に一度行っている創作活動の時間「ビたの(美術を通して楽しい時間を過ごそう)」に、国東(くにさき)市在住の陶器造形作家、中野マーク周作さんと父親の中野伸哉さんが講師として参加した。マーク周作さんは自閉症で、ルーティンワークや集中力の高さといった特性を活かし、怪獣や動物を個性豊かに表現する作家だ。日々工房で作品を制作するかたわら、県内各地からオファーを受けて造形ワークショップの講師をつとめている。

中野マーク周作さんによる粘土造形作品 (Photo: Yuji Taneki)

会場にずらりと並ぶ粘土作品は、参加者がその日使う素材と同じ、白と赤茶の2色の軽量粘土でマーク周作さんが作ったもの。参加者は「わあ、すごい」と楽しそうに眺め、気に入ったものを見本に持って行く。伸哉さんが「見本を参考にしてもいいし、自由に作ってもいいよ。」と投げかけると、参加者たちは思い思いに手を動かし始めた。

粘土工作に没頭する参加者たち(Photo: Yuji Taneki)

支援学校の教員で「ビたの」ボランティアスタッフの牧さんが、募集案内を見て今回のアウトリーチに申し込んだ。「普段はボランティアスタッフが講師となって図工活動を行っているが、10年以上通っているメンバーもいるので、普段と少し違うことにも挑戦してもらいたいと考え、今回のワークショップへの参加を希望した」と言う。

画像を見ながら好きなキャラクターを作る人もいれば、お寿司を作っては崩し、崩しては作るを繰り返す参加者も。クリスマスや冬らしいモチーフを選ぶ参加者も多い。定期的に美術の余暇活動に参加しているだけあって、創作の手は止まらない。マークさんはワークショップ中も驚異のスピードと迷いのなさで次々作品を生み出していたが、途中から会場をまわり、「これは何を作ったの?」「いいね」「こうやってパーツをくっつけたらいいよ」と、応援と指導にまわっていた。障害のあるアーティストが講師として、つくる楽しみを教えることは、特別支援学校・特別支援学級の子どもたち、アーティスト双方にとってよい機会になる。

同センターのアウトリーチ事業では、支援学校の生徒だけではなく、教員に向けたワークショップが開催されることもあるそう。「教える側も、つくるよろこびを知っていないと教えられない。参加してるお母さんに、あなたもつくってみてください、と促したこともあります。」と伸哉さんは言う。

マークさんが指導に回る(Photo: Yuji Taneki)

作ったものを持ち帰れるように台紙が配られ、みんなでそれぞれの作品を鑑賞して、約1時間半のワークショップは終了。マークさんが「楽しかったですか?また一緒に粘土を作ろうね」と締めると、参加者は元気に「はい!」と応答した。

「創造力を爆発させる」県内各所でのオープンアトリエ

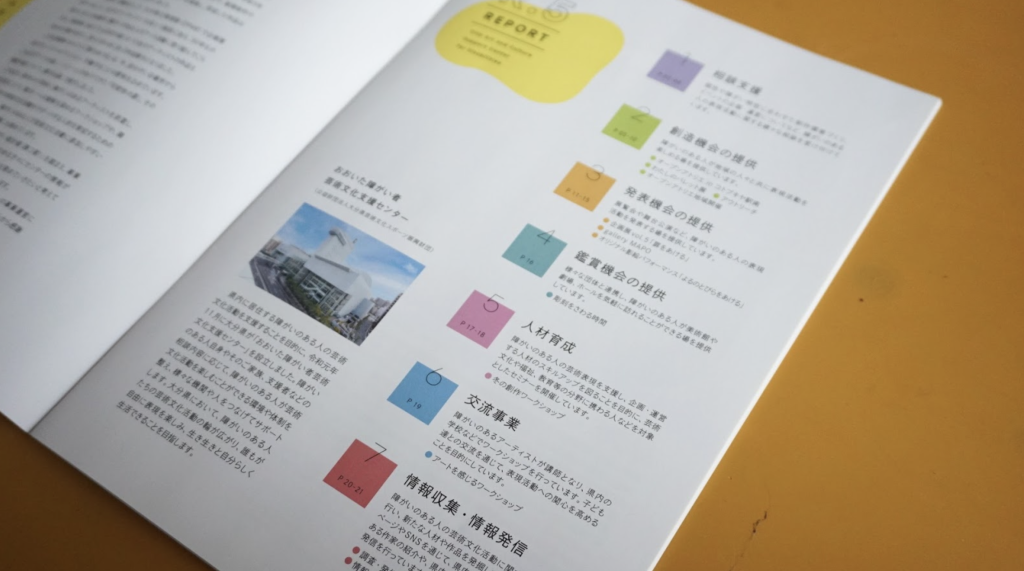

センターの事業は県の「大分県障がい者計画」に基づいて組み立てられており、センター設立の段階で、概ね現在と同様の計画が定められていたという。報告書の目次を見るだけでも、事業内容の幅広さが伺える。(相談支援/創造機会の提供/発表機会の提供/鑑賞機会の提供/人材育成/交流事業/情報収集・情報発信)

令和5年度 事業報告書

取材したアウトリーチ事業、大分市内で定期開催している「オープンアトリエ in コトブキヤ」、「地域開催」と呼び大分市以外で開催するワークショップなどが「創造機会の提供」に含まれる。

明石 大分市で月に1回定期開催している「オープンアトリエ in コトブキヤ」では、コトブキヤという老舗画材屋内の教室スペースにセンターが所有する画材をたくさん運び入れて、高校生以上の障害のある方ない方がともに創作体験できる場を開いています。アーティストの方に創作活動アドバイザーとなってもらい、参加者には創造力を爆発させてもらっています。

オープンアトリエ in コトブキヤ

また、障害者が参加できる芸術文化活動は、機会も情報も大分市に集中する傾向がある。そこで、大分市以外の公共施設などを活用して、障害の有無に関わらず参加できるオープンアトリエを「地域開催」として企画する。

明石 必ず自治体へ訪問して説明し、協力を求めています。、場所を無料で使わせてもらったり、市報や学校で広報していただいています。自治体の方が当日設営に参加されるなど、徐々に協力の度合いが高まっている実感がありますね。自分たちで継続できそうかという事後アンケートに対し、「すぐには難しいが検討したいので今回の予算を教えて欲しい」など具体的な質問もいただきました。

横山 地域開催の狙いは、それぞれの地域で障害のある方とない方がともに創造体験ができる場が生まれることです。ある時、自治体が受けてはくれたがほぼすべてをセンターが回さないといけないことがあり、それでは意味をなさないなと事前の説明を対面で丁寧にするようになりました。必要なことだと共感してもらえれば、「どういったことなら協力できるだろうか」と思考が変わってきます。

地域開催の様子(津久見市)

オーダーメイドの場をつくる、アーティストとのマッチング

アウトリーチでは、年度初めに実施主体となる福祉施設や支援学校などを募集する。今年度は実施枠14に対して60以上の応募があったそうだ。応募した事業者とのコミュニケーションの中で、求める体験をヒアリングし、講師をマッチングさせ、双方と何度かキャッチボールをしながら内容を固めていく。

明石 明確な内容の希望がない時は、普段の様子なども伺いながら考えます。思い描いていたものと違って残念という想いはしてほしくないですし、逆にいい意味で裏切られる、想像を超えるようなことがあってもいいのかなと思っています。

普段はできない体験を届けることももちろんですが、施設の方が「こんなやりかたもあるんだ」と思えたり、創作活動における支援を身に着ける人材育成的な狙いもあります。

今年実施したものでは、医療的ケア児者とその親子のサークルに訪問したものが印象に残っています。対象となる子どもたちは動いたり自発的に何かすることが難しく、親子で音楽の世界に没入したいという要望があったので、ジャズコンサートという枠組みを設定しました。アーティストの方は、参加者のお名前を聞いて曲の中で即興でその名前を使ったりと、コンサートという枠組みの中でも様々に工夫してくださったんです。名前を呼ばれた参加者が喜んでいる様子も見られ、とても温かな場になりました。

コンサートの様子

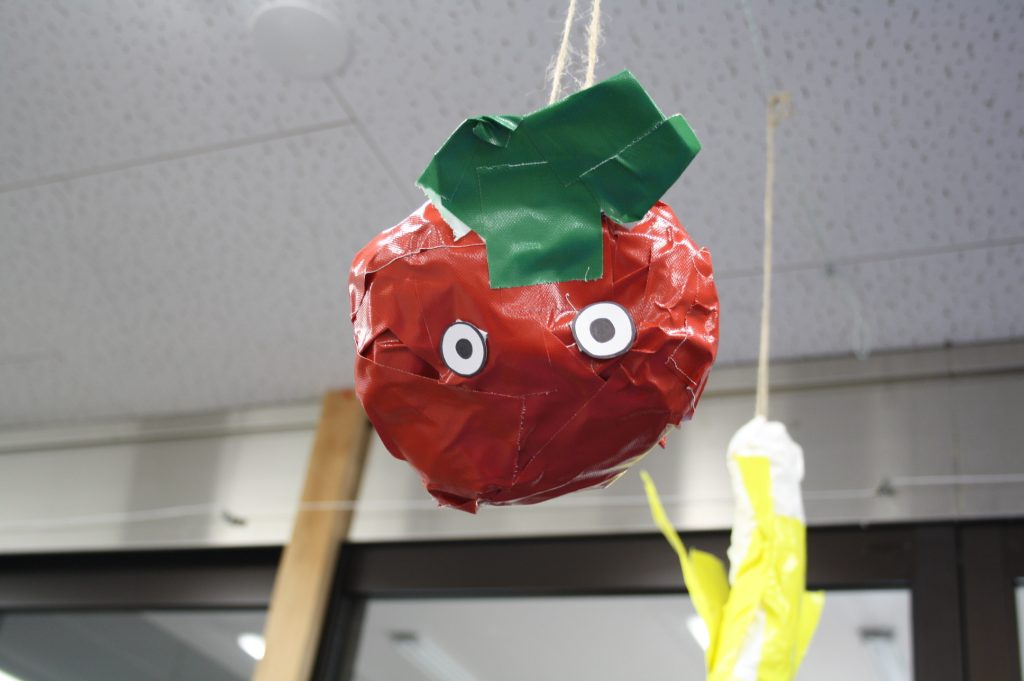

明石 放課後デイサービスでは、みんなで野菜の収穫をした思い出からアーティストが着想を得て、カラーテープや新聞紙で「野菜モンスター」を作りました。施設の方とも事前に養生箇所など相談して準備したので、「これしちゃダメ」とあまり言わずに、創造力を爆発させてもらえました。

野菜モンスターづくり

オープンアトリエやアウトリーチに参加する講師は、ほとんどが大分県内のアーティストだ。現在の登録講師は60名ほどで、中には障害のある講師もいる。県内で障害者の芸術文化活動に長く携わっていた初代センター長のネットワークを基盤に、美術を学び県内のアートNPOで勤務していた立花さん、自身による音楽活動や文化施設勤務などを経験した明石さん達のつながりが活きることもある。

オープンアトリエで年20回、アウトリーチで年14回というから、それだけでも毎週に近い頻度で、創造の機会を届けていることになる。このほかにも障害のあるアーティストを学校に派遣して障害への理解を深め、ともに創作活動を行う「交流事業」も行う。

県内外の取り組みに出会える、美術館での大規模企画展

もう一つ大きな柱となるのは、「発表機会の提供」として、母体となる財団が運営する大分県立美術館を会場に、年に1度開催する大規模な企画展だ。

立花 大分では、障害のある方向けの公募展が30年近くも続いています。企画展はそれとは役割を分ける意味で、県外で顕著な活動をされている団体を招聘した第一部と、大分のピックアップ作家という二部構成にしてきました。これまでは福祉施設を紹介していたのですが、今年は趣向を変えて、触って鑑賞する「ユニバーサル・ミュージアム」を企画された国立民族学博物館の広瀬浩二郎さんに相談し、その大分出張展を第一部としました。県内から朝倉文夫の彫刻作品を期間限定でお借りして手袋をはめて触れるようにしたり、第二部の県内作家さんたちにも「触れる作品も出せないか」と、色々と相談をしてご協力いただきました。

大分の作家発掘については、公募展に関わっていた初代センター長やスタッフ個人のネットワークの蓄積に頼ることもあれば、センターの発掘事業やその他事業の出会いなどでつながることもある。相談事業のチラシを持って突然センターに現れる作家もいるらしい。

立花 発掘事業は、支援センター職員のほかに専門家の方も交えて、作家さんの施設やご自宅に作品を観に行っています。企画展でピックアップするときは、活動を継続されているか、作品自体にその人らしさが出ているかなどを私なりにポイントにしています。調査結果を今後どのように活用していくかは、また検討がいるかもしれませんね。

そのほか、美術館の2階に常設の展示スペース「gallery MAPO」も構える。企画展は大規模だが会期が10日程度と短い。センター開設当初から「常に作品を観られる場を」と強い思いを抱く県職員がいたという。個展か2人展程度で2か月ごとに入れ替えており、1会期に2000~3000人ほどが立ち止まって観ていくそうだ。

大分県立美術館2階に常設「Gallery MAPO」(Photo: Yuji Taneki)

立花 この展示から相談や問い合わせにつながることもあり、企業のパンフレットに絵が採用されたこともあります。感想ノートを置いていて、美術館に来るアートに関心の高い方が書いてくださるので、感想や受け止め方も面白いんです。書いていただいたものはコピーして作家さんにお渡ししています。

丁寧に伝え、つなぎ、時間をかけても環境をつくっていく

センターの活動を聞く中で印象深いのは、多彩なプレイヤーとの連携だ。これまでに紹介した事例でも県内の福祉事業者、アーティスト、自治体などと関係を結んでいる。他にも大学と連携した鑑賞ワークショップなども行っており、県内のリソースを丁寧に繋ぎ合わせる姿勢がうかがえる。

横山 センターは中間にある立場なので、情報や活動を偏らずに届けるよう心がけています。私たちはつなぎ役で、そのつながりがより強固になるように、続くようにと事業を展開しています。

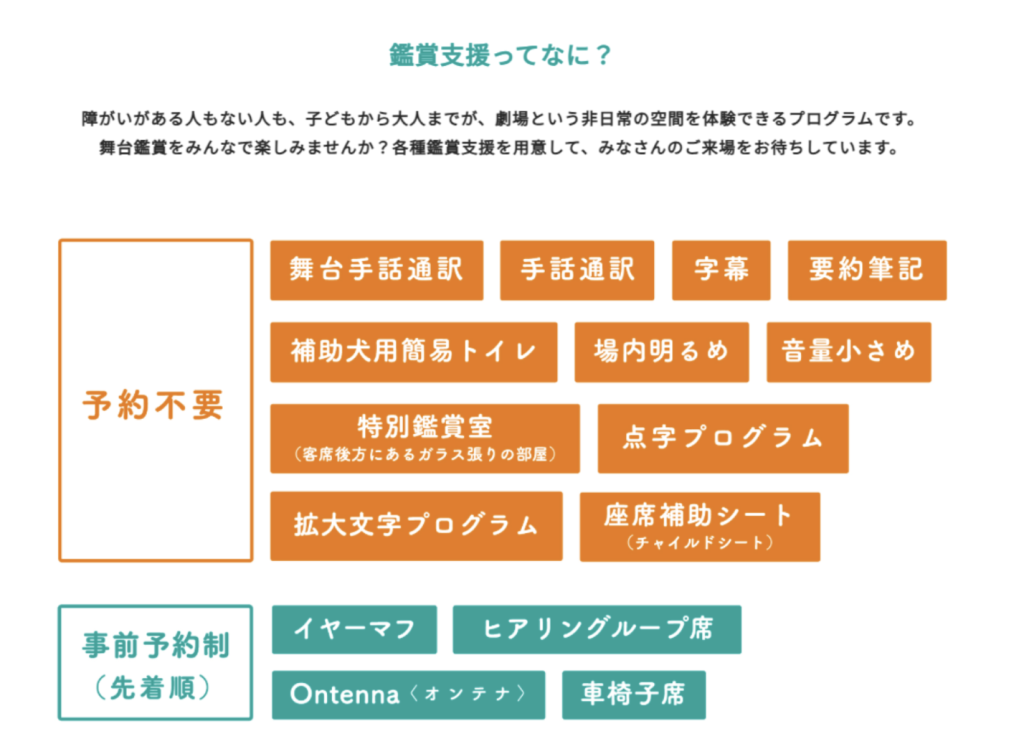

「鑑賞機会の提供」として、同財団が運営する「iichiko総合文化センター」と行う連携事業もユニークだ。今年度は劇場の企画普及課とともに鑑賞サポート付きの公演を行い、目標を上回る観客を動員した。特別支援学校の児童生徒や放課後等デイサービスの利用者に演目にあわせて描いてもらった絵を会場で展示したほか、上演中もスクリーンに投影するなどの仕掛けも功を奏した。

横山 入場者数453名のうち約100名が障害のある方でした。これまで鑑賞サポートを用意しても利用する方を多く集められないということがあって、来るためには目指すものがあったほうがよいなと。劇場の企画普及課の担当と私たちで一緒に考えて「絵を描いてもらおう」ということになり、学校などへの説明も一緒に行きました。これは劇場がメインの企画で私たちはサポート役なので、彼らがすごく頑張ってくれましたね。

横山 鑑賞支援については来年度もまた新しい企画で望むはずなので、できるだけ早い段階から連携して発信を強化したいですね。いくら企画しても本当に届かないと人は来てくれない。うちの企画展は、知人の紹介で来たという方が多いんです。それも悪くないのですが、その人自身には届いていないということ。今年は内容にも照らして、盲人協会などにも説明し発信の方法を相談しました。障害のある人たちにきちんと届くような取り組みをしていかないと、企画しても勿体ないので、それが今後の課題ですね。

事業の成果を伺うに「成功」と言ってもよさそうだが、それでも、もっと届けたいという思いがにじむ。横山さんは長く支援学校で教員を務め、教育委員会の指導主事や校長の役職も歴任してきた。その経験から、センターが障害者のための環境づくりに取り組めることがあると考える。

横山 就学中から芸術文化活動やそれらの場の情報に触れられると、卒業後の選択肢や楽しみも増えるので、そういったことに早くから関われる環境づくりが必要だと思っています。障害児のための教育についても、長い時間をかけて制度が整ってきた歴史があります。チームで同じ方向を向いて、時間をかけて環境づくりに取り組めたらと思います。

2025年3月

文:橋爪 亜衣子

Photo: Yuji Taneki

横山 勝也(よこやま かつや)

大分市出身。広島大学大学院学校教育研究科(障害児教育専攻)修了後、教職の道へ。長年特別支援学校や教育委員会で障がい者の教育に携わり校長職を経て退職。令和4年の初め、障がい者の卒業後の「第三の居場所」について課題があることを知り、当センターで芸術文化活動の普及促進に取り組む。現在は、特に障がい者の情報アクセシビリティの向上が課題と考え、事業を推進する上での特に意識し取り組みを進めている。

Photo: Yuji Taneki

明石 百夏(あかし ももか)

東京女子大学大学院(美学)修了。高校在学時よりシンガーソングライターとして活動するほか、美術家・諏訪眞理子氏に師事。表現活動をおこなう。2013年より大分市公共文化施設に勤務し市民向けのコンサートやワークショップの企画・運営に携わった。退職後、精神保健福祉士資格を取得。同市内精神科病院で相談員としての勤務を経て、令和6年4月よりおおいた障がい者芸術文化支援センター専門員。

Photo: Yuji Taneki

立花 泰香(たちばな やすか)

宮城県石巻市生まれ。東北芸術工科大学大学院(芸術文化)修了後、同大学 美術館大学センター(山形市|2010~2013年)、NPO法人BEPPU PROJECT(別府市|2013~2020)にて、学芸員アシスタント、展覧会運営、地域でのアートプロジェクト運営、芸術祭事務局、学校や福祉施設へのアウトリーチ活動などの業務に従事した。2020年7月よりおおいた障がい者芸術文化支援センター専門員。