変わりゆく社会における課題を、美術鑑賞から考える ―ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(滋賀)

美術鑑賞における盲ろう者との協働とは?

コロナ以降、社会構造の変化によって、新しい常態、常識が世の中に定着してきた。言うまでもなくテレワーク、リモートワークはその一つだ。アール・ブリュット魅力発信事業実行委員会では、新たな社会においても、コミュニケーションが誰にとっても開かれたものであるようにという想いのもと、「障害」「地域」をテーマにアートを通してできることは何かを考え、形にしていくことを目指している。それが同プロジェクトのコンセプトだ。

ボーダレス・アートミュージアムNO-MAの外観

NO-MAでの展覧会の様子

NO-MAでの活動の様子

山田 ボーダレス・アートミュージアムNO–MA(以下、NO–MA)は昭和初期の町屋を改装した博物館相当施設です。周辺にもいくつも空き町屋があって、それらを活用し、複数会場の展覧会を行おうと、2013年に地域の皆さんとともにアール・ブリュット魅力発信事業実行委員会を組織しました。これまで障害のある人の表現と現代美術などを分け隔てなく紹介することを活動の軸としてきましたが、2018年からは、障害の有無にかかわらず、いかに鑑賞していただくかにも注力し始めたのです。

『みんなの“鑑賞”』には、知的障害者と盲ろう者の2つのプログラムがある。前者が「障害者支援事業所いきいき+野原健司と考える。」で、後者が「しが盲ろう者友の会の人たちと考える。」だ。ここでは後者を紹介する。まず、鑑賞に取り組みを広げた経緯を聞いてみた。

山田 近年、美術館のアクセシビリティ向上の必要性が言われています。国内でも視覚障害者と美術をつなぐ実践が行われています。私たちも、2018年に、国立民族学博物館の広瀬浩二郎先生(同館で「ユニバーサル・ミュージアム ―― さわる!“触”の大博覧会」などを企画)にご協力をいただいてNO–MAで企画展を行いました。広瀬先生ご自身が全盲なのですが、そのときに初めて「さわる」作品を取り入れ、2021年まで1年ごとに、「さわる」を意識した展覧会を行いました。

広瀬浩二郎さんとの活動の様子

「さわる」を意識した展示の様子

盲ろう者の方々にとって、「さわる」ことは非常に重要

しかし、そこにやってきたのが、新型コロナウイルス感染症の拡大だ。「さわる」以前に、人と人が出会うことを難しくしたコロナ禍が、社会のシステムも変化させた。

山田 新たなテクノロジーが生活様式を刷新し、いろいろ便利になることもありました。その一方で、急速な世界の構造変化についていけない人たちのことも忘れてはいけない。たとえば、そこに盲ろう者の存在が挙げられると思います。ふだん暗闇と静寂の中にいる、見えない・聞こえない重複障害の方々にとって、「さわる」行為は非常に重要です。触手話や指点字で言葉や情報を得る際は通訳介助者の手に触れることが大前提ですから。事実、このコロナ禍で、対話の機会が激減し、心身の調子を崩した盲ろう者もいます。こうした社会課題を考えるための枠組みを提供するものとしてアートがあるかもしれないと考え、文化と盲ろう者の接点をつくり出すことを一つの目標に据えました。

NO–MAでは、それまでも、しが盲ろう者友の会の協力を得て、鑑賞を通じた盲ろう者と見える・聞こえる人との交流を3年ほど続けていた。

最初は具象的なテーマを持つ作品に触れてもらうことから始まった。それは何の形かを当てるという意味では盛り上がったものの、そうしたクイズ的な楽しみではなくて、作品が持つ奥行きを感じてもらう鑑賞を形づくる必要性が感じられたという。

次に写真を鑑賞する試みへ。見える・聞こえる人が写真に表現されている内容を言葉で伝えたり、いくつかの被写体を立体コピーで触図にして盲ろう者の方にさわってもらったりと、複数の素材での鑑賞を試みた。しかし、盲ろう者にとって4、5回の要素を、想像によって一つの作品にまとめ上げるという行為が難しかった。

手触りと対話で、コミュニケーションを編んでいく

そうした試行錯誤の気づきの中で、新たな展開が生まれてきた。

山田 盲ろう者の方々とプログラムの方法を一緒に議論し、考えようということになりました。そこで鑑賞に興味があったり、社会参加への意識が強い当事者の方3名を含めた検討会議を実施することにしたんです。

ただ盲ろう者の方々に「どうしたらいいですか?」といきなり意見を求めるのは、非常に乱暴なボールの投げ方になってしまいます。そのため、なるべく想像しやすいように資料をそろえたり、状況をつくったりすることに注力しました。基本的な方法はこちらで提案し、実際に試す中で出た感想や意見を踏まえて改良していくというやり方を採ったんです。

4回の会議を通して形になった鑑賞方法はこうだ。テーブルの真ん中にさわれる作品(佐々木卓也さんの粘土でつくられた《あやちゃん》)を置く。テーブルの一方に盲ろう者、通訳介助者が座り、向かい側に見える・聞こえる人2名が対話相手、ファシリテーターとして座った。そして盲ろう者と対話相手が作品に触れ、感じたことを対話していった。

佐々木卓也さんの《あやちゃん》

盲ろう者、通訳介助者と2名の対話相手による鑑賞

山田 最初は作品がどんな形で、どんな色で、どんな作者によるものかという情報を積極的に伝達していたのですが、「伝える」という点では、うまく機能したわけではありませんでした。たとえば《あやちゃん》は女性像で腕を胸に当てているのですが、参加してくださった盲ろう者の方は「何かを抱いているように思える」「赤ちゃんに思える」という印象を感じられたんです。我々は初め伝達がうまく行かないことを課題と感じたのですが、内々で相談する中で、「それはそれでいいのではないか」という認識になりました。つまり、見える・聞こえる側の枠の中で理解を促そうとすること自体が押しつけではないかということです。盲ろう者の方々がキャッチした印象は見えない・聞こえないからこそ生まれたもの。我々はそのような世界の把握方法に敬意を払おうということになりました。ですから最終的には作品の伝達にこだわりすぎることはやめ、作品を契機としたコミュニケーションを編んでいくことになったんです。

対話を通して見える・聞こえる側にも起こった変化

たとえばこんなことがあった。対話相手が「この女性像はすごく悲しい顔をしてるように見える」と伝えると、盲ろう者から「何かを抱いていて悲しいということは、この人は育児に疲れて泣いているんじゃないか」という感想が出てきた。作品を普通に見ていたら、このイメージは生まれない。盲ろう者の知覚と、見える・聞こえる人の情報提供から、盲ろう者が新たに編み上げたものだ。また逆に、盲ろう者から出てきたイメージを、見える・聞こえる人がキャッチすることで、女性像に別のイメージも浮かび上がることもあった。

山田 我々がこうだよ、こうだよと教える位置に立ち続けるのではなくて、むしろインスピレーションをもらったり、もらった刺激を返したりする対等な関係性での交換がこのプロジェクトの中で行われたのだと思います。現実生活の場面では、盲ろう者は多くの支援を必要とし、構造上、「何かをしてもらう」というシチュエーションになりやすく、対等な関係がつくりづらい。でも美術鑑賞という状況設定の下では、パワーバランスが地ならしされたような感じがあり、見える・聞こえる側にも変化があったんです。

こうした時間の共有に対し、当事者から「楽しかった」という言葉も出た。また「初めは作品は硬くて冷たいという印象だったのに、対話を重ねる中で、温かみと人間らしさを感じた」という意見も出てきた。盲ろう者の鑑賞について手応えを感じることはできた。

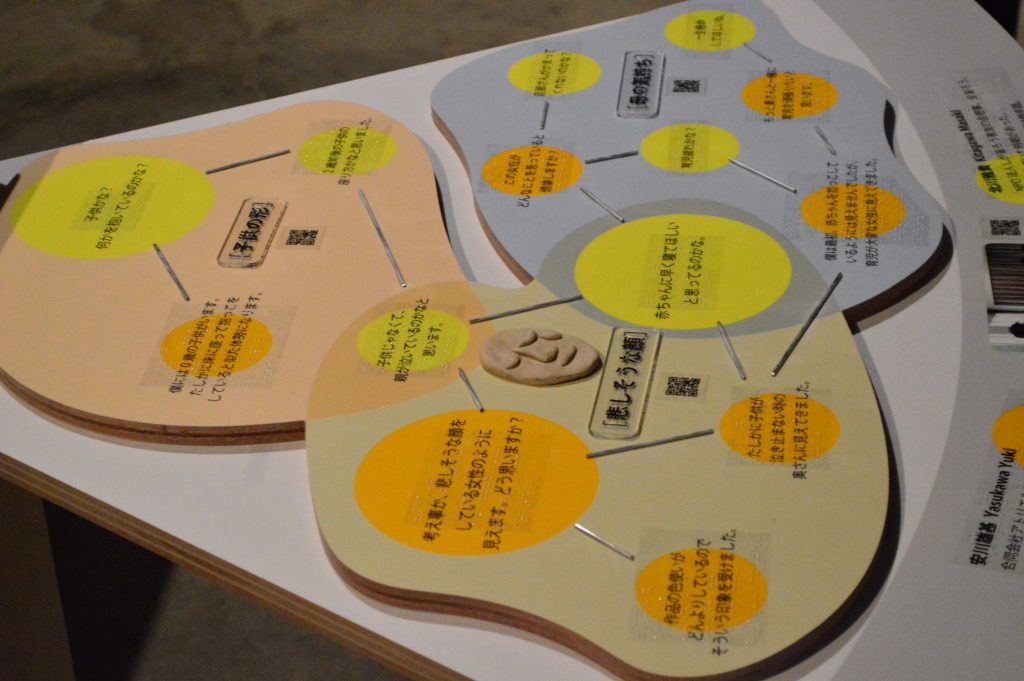

山田 しが盲ろう者友の会の事務局の方の感想の一つに、「盲ろう者の頭の中をのぞいてるみたいだった」というものがありました。盲ろう者は言葉を書いたメモが見られないですし、音声で記録を残しても反芻することができません。でも『みんなの“鑑賞”』のプログラムは、盲ろう者の方々が発言した内容を確認できるように、作品との対話録を点訳して展示台の設えで形にしたんです。盲ろう者の方々がそれぞれどう感じたか、対話がどう派生したかわかるような。これは非常に良い試みだと支援団体の方から感想をいただきました。一つは盲ろう者が思ったこと、言ったことが形になる機会があまりないのだそうです。もう一つは鑑賞を通して、前述の盲ろう者の知覚世界が開かれたということだと思います。

作品との対話録

石田 これまでは、盲ろう者の方々は鑑賞会の参加者という立場でした。しかし今回は検討委員としてスタッフ側・企画側になった。私たちにとっても新しい試みでしたが、当事者の皆さんからも「話し合いに参加できたことが、すごく良かった」というご意見をいただけました。

今までの鑑賞会も盲ろう者の方と地域の方、見える・聞こえる方が一緒に楽しみ、交流できる場として実施してきたのですが、見える・聞こえる方は盲ろう者の方がその場にいることで交流したという感覚を持ちやすいですが、盲ろうの方はそうではなかった。その意味でも、今回は「いろいろな交流ができた、話し合いができた」というフィードバックを当事者の方からもいただいたので、対話するきっかけをつくることは大事だなと思いました。

入口に立ったから見えた山積みの課題

山田さんはしかし、「まだまだ手探り状態ですし、課題は山積です」と言う。複雑な会話が発生すると、手話での翻訳に困る場面がどうしても出てくる。たとえば、手話にない単語は、通訳者が別の単語を組み合わせたりして表現するが、これは簡単なことではない。だからこそ、通訳介助者とは、理念的な部分である程度の共通認識を持っておくなど、連携が必要になる。また今回の形では、まだ「さわる」が秘めた可能性、深さにアプローチできていないという想いも残った。

そして一番の課題は、しが盲ろう者友の会など地域の支援団体とつながっている盲ろう者は、全国の盲ろう者の推計人口の10パーセントにも満たないこと。つまり『みんなの“鑑賞”』に参加する当事者は、さらに限定されている。「鑑賞の中身だけではなくて、盲ろう者の置かれた社会的状況も常に意識し続けない」と山田さんは続けた。

さまざまな取り組みを積んできたグロー、NO–MAでも、“初めて”知ることは多い。

(文 いまいこういち)

記事制作協力:NPO法人ドネルモ

公開日:2022年3月

山田創

同志社大学で、写真論をテーマに研究し、修士課程を修了。2018年からボーダレス・アートミュージアムNO-MA学芸員。担当展に「忘れようとしても思い出せない」(2019年)、「Co-LAB#1,2,3」(2020年)、「79億の他人――この世界に住む、すべての『わたし』へ」(2021年)など。近年は、福祉現場で育まれる非言語的コミュニケーションや、見えない・聞こえない「盲ろう者」との美術鑑賞などを研究テーマにし、「障害」と「アート」をめぐる考察を行っている。

石田瞳

2019年に社会福祉法人グロー(GLOW)法人本部企画事業部(現・法人事務局芸術文化部)に入職。芸術をきっかけに、障害のある人のアクセシビリティ(社会参加のしやすさ)という視点で支援のあり方を考える研究を担当。ボーダレス・アートミュージアムNO-MA企画展を活用した、盲ろう者や知的障害のある人と楽しむ芸術鑑賞会の企画などを、当事者や支援者と協力しながら行っている。

関連の取組コラム

舞台芸術と出会う場から、夢に向かうための道をつくるー国際障害者交流センター ビッグ・アイ(大阪)

関連の取組事例

第15回滋賀県施設・学校合同企画展「ing…~障害のある人の進行形~」

舞台芸術ワークショップ&公演「大阪府障がい者舞台芸術オープンカレッジ」